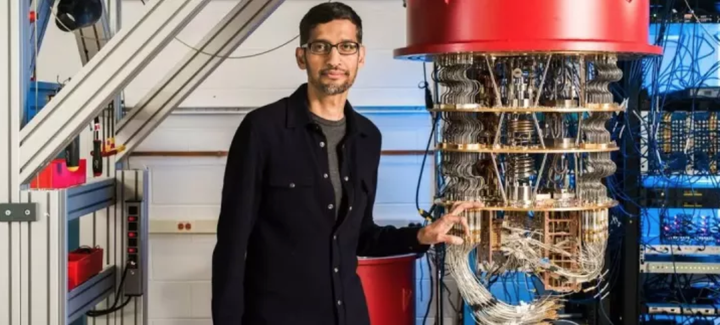

在硅谷的实验室与华尔街的交易大厅之间,一场关于未来算力霸权的暗战正悄然升温。谷歌量子 AI 硬件部门负责人 Julian Kelly 近日在接受采访时提出惊人预言:量子计算机将在五年内实现 “只有量子才能解决的实际应用突破”,其潜在影响可能重塑材料科学、药物研发甚至人工智能的底层逻辑。这一表态不仅为量子计算赛道注入强心剂,更与英伟达 CEO 黄仁勋此前 “实用量子计算机需等待 20 年” 的论断形成隔空交锋。

一、技术突破:从 “量子霸权” 到纠错革命

谷歌的底气源于其在量子芯片领域的持续突破。2024 年底发布的 “Willow” 芯片搭载 105 个量子比特,通过创新纠错技术将错误率降低两个数量级,首次实现了可扩展量子计算的关键里程碑。在随机线路采样基准测试中,Willow 仅用 5 分钟完成的计算量,传统超级计算机需耗时 10²⁵年 —— 这一数字远超宇宙年龄。这种指数级算力优势,让量子计算从实验室概念逐渐走向商业化前夜。

Julian Kelly 在采访中特别强调量子计算机的 “宇宙语言” 特性:“它们能在量子力学层面解析物质运行规律,这是经典计算机无法触及的维度。” 首批应用可能聚焦于材料模拟,例如设计更高效的电池材料或新型催化剂,这些领域的突破将直接影响电动汽车、清洁能源等万亿级市场。

二、产业博弈:英伟达的焦虑与行业分化

谷歌的预言直接挑战了英伟达在 AI 算力领域的统治地位。尽管黄仁勋曾断言 “量子计算 20 年内难有实用价值”,但英伟达近期却一反常态举办 “量子日” 活动,联合 12 家量子公司探讨技术路径。这种矛盾姿态折射出行业巨头的隐忧:量子计算若提前成熟,可能颠覆现有 GPU 架构,正如 GPU 当年取代 CPU 成为 AI 主力一样。

资本市场的反应更为敏锐。消息公布后,量子计算概念股应声上涨,IonQ、Rigetti 等公司股价单日涨幅超 15%。而在产业链上游,光模块厂商开始布局量子通信所需的超高速连接技术,工业富联已研发出支持量子密钥分发的专用交换机。

三、应用前景:从物理学到 AI 的跨界想象

尽管 Julian Kelly 谨慎表示 “现有 AI 模型无法在量子计算机上运行”,但行业已开始探索量子与 AI 的协同路径。微软推出的量子机器学习框架 Q#,正在尝试用量子算法优化传统神经网络训练。谷歌内部团队则提出 “量子数据生成器” 概念,试图利用量子计算机的叠加态特性,创造全新的训练数据集。

更深远的变革可能发生在药物研发领域。传统 AI 辅助药物设计依赖经典算力,而量子计算机可精确模拟分子间的量子相互作用,将候选药物筛选周期从数年缩短至数月。这种突破或将重塑价值万亿美元的医药产业格局。

四、现实挑战:硬件门槛与生态困局

技术乐观主义背后,现实挑战依然严峻。当前量子计算机的量子比特数仍停留在百位数级,而实用化应用需至少百万量子比特。此外,量子芯片需在接近绝对零度的环境中运行,这对制冷系统和成本控制提出严苛要求。某头部 AI 公司技术负责人坦言:“我们现在能造量子计算机,但造不出能解决实际问题的量子计算机。”

生态构建同样任重道远。全球 90% 的量子算法仍基于谷歌的 Cirq 框架,而量子编程语言尚未形成统一标准。这种碎片化状态可能延缓技术普及,正如早期 AI 领域 TensorFlow 与 PyTorch 的生态之争。

© 版权声明

本站内容文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,如转载必须注明出处。

THE END

暂无评论内容