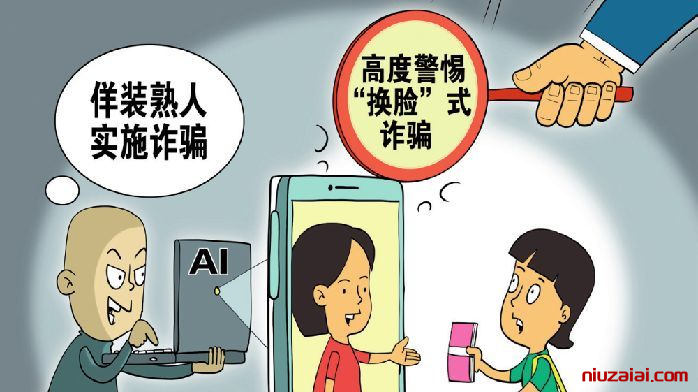

随着 AI 换脸技术的快速普及,其滥用问题正引发系统性法律与社会风险。4 月 12 日,中国国家话剧院发表严正声明,明确反对 AI 换脸技术的不当使用,强调将采取法律手段打击伪造名人形象、炮制虚假言论等侵权行为,引发社会对技术伦理与监管体系的深度关注。

近期,利用 AI 换脸技术伪造公众人物形象、虚构热点事件的案例呈爆发式增长。部分网络平台出现大量未经授权的 “明星换脸视频”,通过嫁接知名演员、主持人面容,搭配篡改后的台词或场景,传播虚假商业代言、政治谣言甚至色情内容。此类行为不仅严重侵害公民肖像权、名誉权,更对信息传播秩序造成破坏。国家话剧院在声明中特别指出,旗下艺术家形象被非法用于短视频平台引流、商业营销的事件频发,部分伪造视频已形成误导公众的社会影响。

法律界人士指出,当前 AI 换脸技术滥用呈现三大特征:

- 技术黑箱化:深度伪造算法不断升级,普通用户难以辨别视频真伪,部分平台审核机制滞后于技术迭代;

- 侵权规模化:通过批量生成虚假内容进行流量变现、电信诈骗的产业链初具规模,2024 年相关报案量同比激增 210%;

- 责任模糊化:在技术提供方、内容传播平台、侵权主体之间存在法律责任真空,受害者维权面临取证难、溯源难等问题。

“这已不是单一的技术问题,而是需要法律、技术、社会协同应对的系统性风险。” 中国互联网协会法务专家表示,现有《民法典》虽对肖像权、名誉权保护有明确规定,但针对 AI 生成内容的侵权认定、举证责任分配等仍需细化。

国家话剧院在声明中呼吁建立多主体协同治理机制:

- 平台技术防控:视频平台应建立 AI 生成内容标识制度,运用区块链技术实现内容溯源,对高风险账号实施算法监控;

- 法律完善升级:加快制定《人工智能生成内容管理条例》,明确深度伪造技术的法律定义、禁止行为清单及法律责任,探索 “技术提供者过错推定” 原则;

- 社会共治参与:建立公众举报平台,推动行业协会制定技术应用白名单,加强对青少年群体的媒介素养教育,从源头遏制滥用需求。

值得关注的是,最高人民法院近期发布的《网络侵权责任纠纷司法解释(征求意见稿)》已将 AI 生成内容纳入规制范围,明确 “利用深度合成技术伪造他人形象导致损害的,技术使用者与传播平台承担连带责任”。这为司法实践提供了重要指引。

“我们不反对技术创新,但坚决抵制技术滥用。” 国家话剧院相关负责人强调,此次声明旨在警示社会:当 AI 换脸从娱乐工具异化为侵权工具,必须通过制度建设划定技术应用红线。随着生成式 AI 技术进入规模化商用阶段,如何在鼓励创新与防范风险间找到平衡,正成为全球共同面临的治理课题。

业内专家建议,可借鉴欧盟《人工智能法案》经验,对深度伪造技术实施分级管理,建立 “技术开发 – 应用备案 – 风险评估” 全链条监管体系,同时通过公益诉讼、集体诉讼等机制降低维权成本,形成 “不敢用、不能用、不想用” 的法律威慑。

![图片[1]-AI 换脸技术滥用引发法律风险 多方呼吁构建共治体系-牛仔AI](https://img.528468.xyz/i/2025/04/13/p6e7f4.png)

![图片[1]-AI 换脸技术滥用引发法律风险 多方呼吁构建共治体系-牛仔AI](https://img.528468.xyz/i/2025/04/13/p6e7f4.png)

暂无评论内容